Kein Recht auf Einbürgerung

Illustration: Moritz Koller

Selbst jene Ausländerinnen und Ausländer, welche alle Einbürgerungsvoraussetzungen erfüllen, haben keinen sicheren Anspruch auf die Schweizer Staatsbürgerschaft. Dies, weil es keinen Rechtsanspruch auf Einbürgerung gibt. Das Bundesgericht hatte diesen Sommer die Möglichkeit, das zu ändern.

Historisch beruht der Grundsatz der Einbürgerung auf der Vorstellung, dass die Vergabe der Schweizer Staatsbürgerschaft ein politischer Entscheid des Souveräns sei und keiner Begründung bedürfe. Wie bei politischen Wahlen verschloss sich damit auch der Weg zu einer gerichtlichen Beurteilung. Daher ging das Bundesgericht früher auf Willkürbeschwerden bei negativen Einbürgerungsbescheiden auch nicht ein. Der verstorbene Rechtsprofessor Yvo Hangartner fasste die frühere Handhabung kritisch zusammen: «Das System der Einbürgerung nach Ermessen hat in Verbindung mit der Praxis des Bundesgerichts, auf Willkürbeschwerden nicht einzutreten, dazu geführt, dass die in den Kantonen und Gemeinden für die Einbürgerung zuständigen Behörden und Versammlungen Stimmberechtigter mehr oder weniger machen konnten, was sie wollten.» Seit dem Jahr 2003 geht das Bundesgericht auf Grundrechtsverletzungen wie eben beispielsweise Willkürbeschwerden ein. Doch bis heute haben Ausländerinnen und Ausländer keinen «Rechtsanspruch auf Einbürgerung». Auch wenn sie alle Voraussetzungen für die Staatsbürgerschaft erfüllen, können sie sich den Schweizer Pass nicht vor Gericht einklagen. Im besten Fall weisen die Gerichte bei legitimen Beschwerden die Einbürgerungsbehörden nur dazu an, die Gesuche neu zu beurteilen. Unter Einhaltung bundesrechtlicher und kantonaler Mindestkriterien kann deshalb laut der juristischen Sprache «nach Ermessen» entschieden werden. Damit wird den Entscheidungstragenden ein gewisser Spielraum ermöglicht. Eine zentrale Problematik liegt darin, dass Einbürgerungsinstanzen wie beispielsweise Gemeindeversammlungen die Gesuche jedes Mal auf eine andere Weise ablehnen können und teilweise auch tun. Sie sind nur dazu verpflichtet, ihren Entscheid zu begründen. Dies kann zu einem beschwerlichen und ineffizienten Einbürgerungsprozess führen, wie ein Bundesgerichtsentscheid aus diesem Sommer zeigt.

Ehrenmord gegen Liebe

Im Deutschunterricht lernen sich die Asylsuchenden Fatma* und Hamza* (Namen geändert) kennen. Sie ist irakischer Herkunft, er Pakistani. Durch den Unterricht kommen sie sich näher, finden Gefallen aneinander und verlieben sich. Die Liebe gedeiht über die Jahre und bald möchten die beiden auch heiraten. Jedoch verbietet Fatmas Vater eine Beziehung zwischen seiner Tochter und einem Pakistani, weshalb sie sich mit dem Vater zerstreitet. Fatma distanziert sich von ihrer Familie und bindet sich an Hamza. Für das Paar ist das zerrüttete Verhältnis aber bedauerlich und ein Freund Hamzas versucht deshalb zu vermitteln. Er möchte die zwei Familien wieder zueinander führen, doch der Versuch scheitert gewaltig: Hamzas Freund wird von einem Familienmitglied Fatmas angeschossen. Die Liebe zwischen Fatma und Hamza droht in einem Ehrenmord zu enden.

Die Behörden reagieren schnell und nehmen das Paar in ein Personenschutzprogramm. Hamza muss zu seiner eigenen Sicherheit unverzüglich seiner Arbeitsstelle fernbleiben. Das Paar wird aus dem ihnen bekannten Umfeld im Kanton Bern gerissen und in einen anderen Kanton umgesiedelt. Am neuen Wohnort sollen sie sich einleben, wobei sich die Stellensuche allerdings als schwierig erweist. Anfangs hat Hamza als Asylsuchender keine Arbeitsbewilligung für den neuen Wohnort und Fatma befindet sich in der Ausbildung. Auch als sie 2004 den C-Ausweis erhält, die Niederlassungsbewilligung, und Hamza als ihr Ehemann dadurch den B-Ausweis, die Aufenthaltsbewilligung, bleibt Hamza stellenlos. In seiner bereits akuten Notlage muss das Paar über drei Jahre zusätzlich Sozialhilfe im Umfang von rund 73’000 Franken beziehen.

Neun Jahre später, im Februar 2013, reicht das Paar ein Einbürgerungsgesuch bei der Wohngemeinde ein. Inzwischen haben Fatma und Hamza eine kleine Tochter und sind beide arbeitstätig. Die Wohngemeinde sichert der Familie im Juni das Gemeindebürgerrecht zu und leitet das Gesuch zwei Monate später weiter. Bevor die Militär- und Polizeidirektion (POM) des Kantons Bern über eine Zusicherung oder Verweigerung des Kantonsbürgerrechts entscheiden kann, muss der Bund das Gesuch prüfen und einen Entscheid fällen. Ein halbes Jahr später erteilt das Bundesamt für Migration, heute Staatssekretariat für Migration, die Einbürgerungsbewilligung des Bundes. Doch der Kanton Bern lehnt als letzte Instanz das Gesuch der Familie im Februar 2015 ab. Die Entscheidung wird damit begründet, dass Hamza und Fatma «bezogene Leistungen der Sozialhilfe aus den vergangenen zehn Jahren nicht vollumfänglich zurückbezahlt hätten, was nach der neuen Verfassungsbestimmung Voraussetzung für eine Einbürgerung sei».

«Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern»

Mit der «neuen Verfassungsbestimmung» ist die Umsetzung der Volksinitiative «Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern» der Jungen SVP des Kantons Bern gemeint. Diese wurde im September 2013 dem Berner Stimmvolk vorgelegt und angenommen. Zu diesem Zeitpunkt sind sieben Monate verstrichen, seit Fatma und Hamza ihr Einbürgerungsgesuch eingereicht haben. Der Regierungsrat bestimmt den 11. Dezember 2013 als Umsetzungsdatum der Initiative. Der Initiativtext enthält jedoch keine Bestimmungen darüber, was mit Gesuchen passieren soll, die zwar vor der Abstimmung eingereicht wurden, nach der Annahme jedoch noch unbearbeitet sind.

«Eine Person, die während acht oder neun Jahren ohne fremde Hilfe für ihre wirtschaftliche Existenz gesorgt hat, nimmt offensichtlich am Wirtschaftsleben teil»

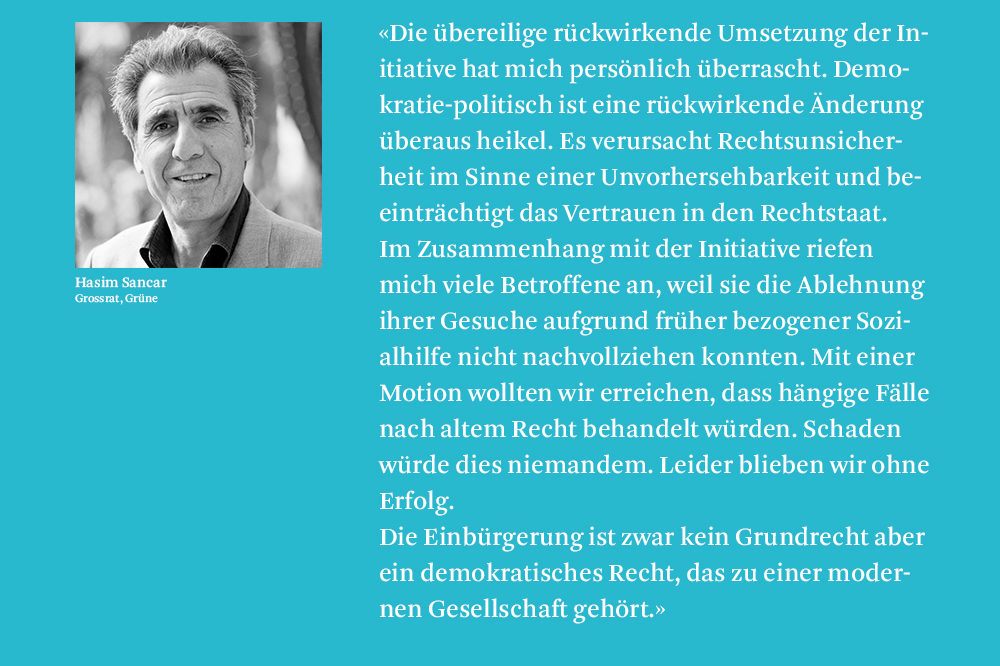

Im Grossen Rat führt vor allem die Umsetzung der Initiative zu Diskussionen. Der Kantonsparlamentarier Hasim Sancar von den Grünen reicht mit vier anderen Grossrätinnen und Grossräten eine überparteiliche Motion ein. Diese verlangt einerseits, dass zum Zeitpunkt der Abstimmung laufende Einbürgerungsverfahren nach dem alten Einbürgerungsgesetz behandelt werden sollen und andererseits, dass die neue Verfassungsbestimmung durch die Bundesversammlung gewährleistet werde. Denn Kantonsverfassungen bedürfen einer Gewährleistung des Parlaments, um bundesrechtlich konform zu sein. Eine solche ist bis zum Zeitpunkt der Motion noch nicht eingetroffen. «Der Regierungsrat hat also eine Initiative umgesetzt, die rechtlich gar nicht verankert ist», kritisiert Sancar an einer Grossratssitzung im September 2014. Unklarheiten darüber, wie hängige Gesuche zu bearbeiten sind, führen in vielen Gemeinden zu Verwirrung, weswegen Gesuche auch auf Eis gelegt werden. «Viele Gesuchstellende haben aber bereits die Bearbeitungsgebühren bezahlt und auf eine baldige Antwort gehofft», fügt Sancar hinzu. Die Motion scheitert im Kantonsparlament: Sie wird mit 77 Nein-Stimmen zu 66 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt.

73’000 Franken Rückzahlungspflicht

Fatma und Hamza befinden sich somit in einem Einbürgerungsverfahren, das nach neuen Regeln spielt. Nachdem Gemeinde (2013) und Bund (2014) ihre Zustimmung zur Einbürgerung geben, lehnt der Kanton im Februar 2015 den Antrag für das Paar und ihre Tochter ab. Dies, obwohl das Sozialamt die bezogenen Leistungen gar nicht zurückfordert: Nach der eindeutigen Berner Gesetzgebung müssen betroffene Personen Leistungen erst zurückbezahlen, wenn sich deren «wirtschaftliche Verhältnisse wesentlich verbessert haben». Die von der Sozialhilfe erhaltenen rund 73’000 Franken nur zum Zweck der Einbürgerung zurückzuzahlen ist für die Familie trotz aller wirtschaftlichen Integration und Unabhängigkeit unmöglich.

Fatma und Hamza entschliessen sich, den Negativentscheid juristisch anzufechten. Im März 2015 reichen sie beim Verwaltungsgericht Bern Beschwerde ein, doch dieses weist die Klage ab. Infolgedessen bleibt Fatma und Hamza lediglich der Weg ans Bundesgericht. Dieses bietet als Letztinstanz die einzige Möglichkeit, den Entscheid von Kanton und Verwaltungsgericht rückgängig zu machen. Fatma und Hamza reichen eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde ein: Sie seien in ihren Grundrechten verletzt worden, argumentieren sie.

Frontalangriff auf den neuen Verfassungsartikel

In der Beschwerde an das Bundesgericht wird der Artikel, welcher seit Annahme der Initiative «Keine Einbürgerung von Verbrechern und Sozialhilfeempfängern» in der Bernischen Kantonsverfassung steht, in drei Punkten frontal angegriffen. Erstens sei er nicht direkt anwendbar und benötige deshalb zuerst ein entsprechendes Gesetz, in welchem die Vorgaben aus der Verfassung ausformuliert werden. Bei der Anwendung des Artikels stützt sich die POM auf eine interne Wegleitung. Diese Verordnung formuliert als einziges offizielles Dokument die Spanne von zehn Jahren zur Rückzahlung der Sozialleistungen. Der Rechtsvertreter von Fatma und Hamza, Willi Egloff, sieht im Handeln der POM eine Verletzung der Gewaltenteilung und somit des Legalitätsprinzips, denn die POM als Exekutivorgan spezifiziere das Gesetz nach eigenem Gutdünken und ohne Mitsprache der Legislative.

Zweitens verstosse eben die durch die POM festgesetzte Zeitspanne von zehn Jahren gegen das Willkürverbot. Aus bundesrechtlicher Sicht ist bei der Beurteilung eines Einbürgerungsgesuches hauptsächlich die Integration in die schweizerische Gesellschaft massgeblich. Diese drückt sich wiederum durch die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder den Erwerb von Bildung aus. Aus diesem Grund sei die Rückzahlungsfrist von zehn Jahren willkürlich und sachfremd: «Eine Person, die während acht oder neun Jahren ohne fremde Hilfe für ihre wirtschaftliche Existenz gesorgt hat, nimmt offensichtlich am Wirtschaftsleben teil», schreibt Willi Egloff. Ebenso bewiesen der positive Einbürgerungsbescheid der Wohngemeinde und des Bundes, dass die beiden bestens integriert seien.

Drittens verstosse der Verfassungsartikel gegen das Rechtsgleichheitsgebot. Teilweise können Einbürgerungswillige wegen Krankheit oder anderen persönlichen Umständen die Integrationskriterien nicht gleich erfüllen wie andere. Deshalb werden diese auch stets anders beurteilt als Personen, die keinen Hindernissen dieser Art gegenüberstehen. Der neue Artikel bestimmt aber nur, dass Personen, die Sozialleistungen nicht zurückbezahlt haben, nicht eingebürgert werden. Er klammert somit individuelle Umstände aus und sieht keine Unterscheidung der Fälle vor, wodurch gewisse Personen diskriminiert werden.

Das Bundesgericht wählt den einfachen Ausweg

Würde das Bundesgericht auf diese Punkte eingehen, wäre der Verfassungsartikel ausgehebelt und die Initiative der JSVP praktisch rückgängig gemacht. Doch sein im Sommer veröffentlichtes Urteil stützt die Vorinstanz: Das Legalitätsprinzip sei nicht verletzt worden, es gebe keinen Hinweis darauf, dass eine Ausführungsgesetzgebung für den Verfassungsartikel verlangt werde. Auch die Konkretisierung der Zeitspanne über eine interne Wegleitung sei rechtskonform.

Auch wenn die Bundesrichter eingestehen, dass «sich grosszügigere Regelungen gut vertreten liessen», erachten sie die Rückzahlungspflicht von zehn Jahren nicht als unhaltbar oder willkürlich. Sie vergleichen die Frist mit anderen Verjährungsfristen im öffentlichen und privaten Recht. Ebenso stützen sie in ihren Ausführungen das Verwaltungsgericht und unterstreichen die Wichtigkeit der Rückzahlung von Sozialleistungen für die wirtschaftliche Integration und damit auch für die Einbürgerung.

Sowohl Verwaltungsgericht als auch Bundesgericht stellen in ihren Urteilen fest, dass die Voraussetzungen für eine Einbürgerung mittlerweile erfüllt seien.

Zuletzt sei für das Verwaltungsgericht «nicht ersichtlich», weshalb die Rechtsgleichheit duch den Verfassungsartikel verletzt werden könnte. Zum Fall von Fatma und Hamza führt das Bundesgericht an: «Ein Härtefall sei nur ausnahmsweise gegeben und müsse sich mit gewichtigen persönlichen Umständen rechtfertigen lassen». Offenbar sind Fatma und Hamza keine Härtefälle, obwohl sich ihre wirtschaftliche Situation massgeblich aus der Bedrohung durch Fatmas Familie und der damit verbundenen Umsiedelung ergeben hat. Sie seien nicht «für unabsehbare Zeit» von der Einbürgerung ausgeschlossen. Die beiden haben im Jahr 2006 zum letzten Mal Sozialhilfe bezogen und so sei das Einbürgerungshindernis der Nichtrückzahlung 2016 – zehn Jahre nach dem letzten Bezug – sowieso weggefallen. Somit empfiehlt das Bundesgericht der Familie, lediglich erneut ein Einbürgerungsgesuch einzureichen.

Damit wählt das Bundesgericht den denkbar einfachsten Ausweg. Sowohl Verwaltungsgericht als auch Bundesgericht stellen in ihren Urteilen fest, dass die Voraussetzungen für eine Einbürgerung mittlerweile erfüllt seien. Anstatt davon ausgehend die Einbürgerung direkt zu ermöglichen, weisen die Gerichte die Familie lediglich darauf hin, dass sie ein neues Gesuch einreichen und das Einbürgerungsverfahren erneut durchlaufen könne.

Recht auf Einbürgerung?

Der Anwalt Willi Egloff sitzt in seinem Büro und repliziert den Fall seiner Mandanten: «Es ist eine Katastrophe. Das Bundesgericht hätte die Möglichkeit gehabt endlich einen wegweisenden Entscheid bezüglich der Einbürgerungspraxis zu fällen.» Er hätte gerne einen positiven Einbürgerungsentscheid direkt vom Bundesgericht gesehen, welches dadurch ein «Recht auf Einbürgerung» geäussert hätte. Mit diesem Wunsch stand er nicht alleine. Auch Professor Yvo Hangartner hatte bereits vor Jahren dafür plädiert, denn er hatte demokratische und grundrechtliche Problematiken in der Ermessensentscheidung gesehen. Doch die Bundesrichter, von denen einer den Grünen und der andere der SP angehört, sind offensichtlich anderer Auffassung. Nun dürfen sich Fatma und Hamza erneut dem jahrelangen Einbürgerungsprozess von Gemeinde, Bund und Kanton stellen.

Aus demokratischer Perspektive bedenklich

von Saare YosiefEs scheint, als wäre die Situation für Fatma und Hamza letztendlich nicht so tragisch. Denn ihnen wurde lediglich die Einbürgerung in einem «ersten Versuch» verweigert. Wie mühsam es auch sein mag: Sie können ja ein zweites Gesuch einreichen, welches voraussichtlich angenommen werden wird.

Die Schweizer Staatsbürgerschaft bedeutet jedoch mehr als das Privileg, mit dem roten Pass durch die Weltgeschichte zu tanzen. Nebst anderen Rechten geht oftmals vergessen, dass damit das Stimm- und Wahlrecht in unserer Demokratie erteilt wird. Schon nur die Anzahl der Ausländerinnen und Ausländern mit dem B- und C-Status beläuft sich auf fast zwei Millionen Menschen. Daher stellt sich die Frage: Weshalb ist uns Schweizerinnen und Schweizern deren politische Meinung egal?

Für eine demokratische Gesellschaft, welche sich das Volk als Souverän vorstellt, sind Stimm- und Wahlrecht zentral. Mit Referenz zu Yvo Hangartner: Über die Zeit hat sich die Vorstellung von Demokratie mit der Idee der Kulturnation vermischt. Nur Angehörige der eigenen Kultur und Sprache sollen entscheiden. Der Demokratie liegt aber zu Grunde, dass alle EinwohnerInnen in den politischen Prozess eingebunden werden. In der Schweiz können jedoch von zehn Personen, welche den B-, C- oder Schweizer-Pass haben und über zwanzig Jahre alt sind, zwei Personen schlicht nicht mitentscheiden. Es kann nicht geleugnet werden, dass für die politische Partizipation bestimmte Kenntnisse über die Schweiz und deren Gesellschaft elementar sind. Anhand der Geschichte von Fatma und Hamza stellt sich jedoch die Frage, ob nicht anders als über die Einbürgerung «nach Ermessen» das Privileg des Stimm- und Wahlrechts erteilt werden kann.