«Da gits de witus schlimmeri Gschichte am Spital»

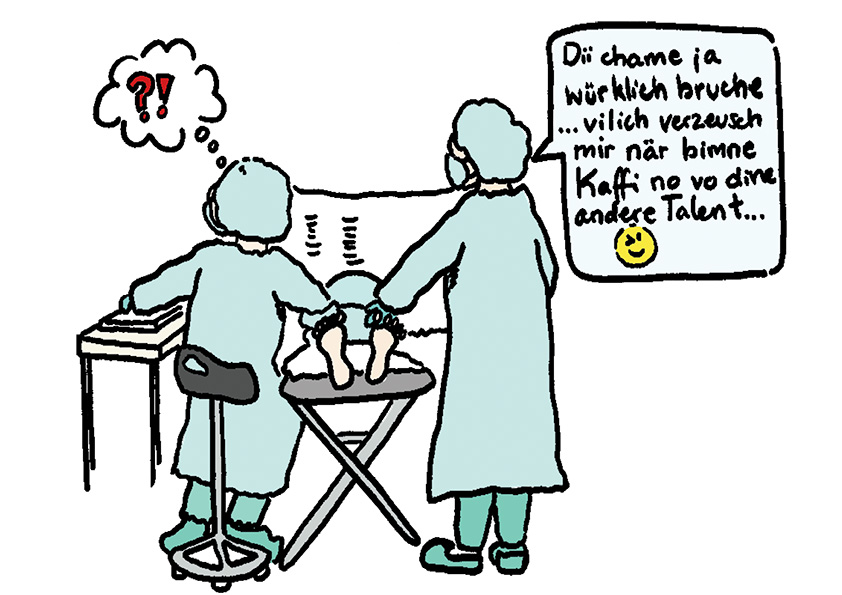

(Illustration: Lisa Linder)

Was passiert, wenn man sich als Praktikant*in im Spital plötzlich mit sexueller Belästigung konfrontiert sieht und wohin kann man sich wenden? Wir haben bei der Universität und den externen Spitälern näher nachgefragt und fanden (die) Lücken im System, schöpfen aber auch Hoffnung.

Stell dir mal vor: Du bist neue mitarbeitende Person in einem Grossbetrieb und kennst bis jetzt noch niemanden. Du bist stark abhängig von deinen neuen Vorgesetzten. Du wirst praktisch dazu instruiert, als deren Schatten zu agieren. Dein Lohn ist die Erfahrung, die du sammelst – du bist also dankbar für jede Person, die sich genügend für dich interessiert, um dir entweder Aufträge zu geben oder dir etwas zu erklären.

Das ist eine Situation, wie sie viele Studierende auf ihrem Weg zur Assistenzärztin oder zum Assistenzarzt erleben. Als Praktikant*innen sind sie strukturell bedingt in einer besonders verletzlichen Position.

Eine wiederkehrende Thematik ist in diesem Zusammenhang die sexuelle Belästigung.

Vermehrt fallen Kommentare über ihre Figur, sie wird mit Patient*innen verglichen und nach ihrem Beziehungsstatus gefragt.

Eine studierende Person nimmt uns durch ihre Gedanken. Sie trifft am ersten Tag des Blockpraktikums eine Person, die schon länger hier arbeitet, in der Hierarchie weit oben steht und mit den Abläufen und Strukturen bestens vertraut ist. Sie lernt viel von dieser Person, sie lässt sie mitarbeiten und überträgt Verantwortung auf die studierende Person.

Doch nach der Hälfte der Woche verändert sich etwas. Vermehrt fallen Kommentare über ihre Figur, sie wird mit Patient*innen verglichen und nach ihrem Beziehungsstatus gefragt. Mit der Zeit nehmen diese Vorfälle zu und die Bezugsperson ruft immer wieder mit dem Diensttelefon an.

All diese Erlebnisse wurden von Studierenden in Gesprüchen mit der bsz geschildert. Sprüche über die Figur, BMI-Vergleiche mit Patient*innen, wiederkehrende Nachrichten über Soziale Medien, unangenehme und ungewollte Berührungen, anzügliche Kommentare und ungewollte Einladungen zum Essen oder einer gemeinsamen Nacht im Personalzimmer – die Erzählungen über sexuelle Belästigung während des Praktikums sind vielfältig.

Und betroffen sind auch Männer. Auf Nachfrage der bsz berichteten auch viele Studenten von übergriffigem Verhalten und unangenehmen Sprüchen. Zugleich schwiegen sie jedoch vermehrt über die genauen Vorfälle und gaben auch häufiger an, Übergriffe nicht gemeldet zu haben, obwohl sie diese ganz klar als sexuelle Belästigung einstuften.

Ebenso real wie diese Schilderungen ist die Zwickmühle, in der sich die Betroffenen in der Folge befinden: Man lernt viel von Belästigenden und manchmal kann man es sich trotzdem vorstellen im jeweiligen Spital einmal zu arbeiten, weil einem die sonstigen Strukturen gefallen. Die Lage kann sich ins unerträglich steigern. Vier Wochen mögen zwar kurz erscheinen, aber ganze 200h lang voller Unbehagen sind dann doch einiges an Lebenszeit.

(Illustration: Lisa Linder)

Haben Betroffene eine Wahl?

Welche Handlungsoptionen haben die Betroffenen in solchen Fällen? Sich an den Direktor des Betriebs wenden, den sie nur flüchtig kennen? Für viele ist das keine Option – mit grosser Wahrscheinlichkeit wurde die Bezugsperson von diesem Direktor eingestellt.

Neutrale Schlichtungsstellen oder spezifische Anlaufstellen für sexuelle Belästigungen sind zwar vorhanden. Viele Betroffene haben jedoch Angst davor, durch die Meldung die Anonymität zu verlieren oder sie bezweifeln, überhaupt in nützlicher Frist eine Antwort zu erhalten.

Zuletzt bleibt nur noch die Option, eine E-Mail an die zuständige universitäre Stelle zu senden. Rechtlich kann diese aber nichts machen, trotz ihrer Schutzpflicht. Gegen die externen Lehrbetriebe hat die Universität keine Handhabe. Deshalb verweist die zuständige Stelle in der Praxis jeweils an den Lehrbetrieb, wie Betroffene berichten. Diese Option haben sie ja aber zuvor schon ausgeschlossen.

Viele verbleiben also in dieser Situation, versuchen anderen Personen nachzulaufen, lernen weniger, und werden durch das unangenehme Gefühl verfolgt. Von aussen gesehen waren alle Optionen offen. Doch hat sich das wirklich wie eine Wahl angefühlt? Es mag zwar erscheinen, als ob das Angebot des Betriebes und die umgesetzten Massnahmen fortschrittlich sind für das Arbeitsfeld, aber haben diese schlussendlich ihren Zweck so erfüllt, wie sie das sollten?

(Illustration: Lisa Linder)

Sensibilisierung im Studienplan

Das medizinische Dekanat hat vor zwei Jahren Strukturen geschaffen, um sexuelle Übergriffe erstmals numerisch zu erfassen und betroffenen Studierenden konkretere Hilfe anzubieten. An sämtliche Lehrspitäler wurde eine Anfrage bezüglich deren Anlaufstellen für sexuelle Belästigungen und sexuellen Missbrauch gesendet. Svea Lehmann, Gleichstellungskoordinatorin des Dekanats der medizinischen Fakultät meinte hierzu: «Die Antworten fielen sehr positiv aus und die Spitäler konnten diverse Angebote diesbezüglich vorweisen».

Die daraus resultierenden Ansprechpersonen und Meldestellen wurden in einem PDF-Dokument zusammengefasst und auf Ilias den Studierenden zur Verfügung gestellt. Als zweite Massnahme wurde auch noch eine Vorlesung zum Thema «Info Blockpraktikum / Sexuelle Belästigung im Blockpraktikum» auf den Jahresplan des 4. Studienjahres gesetzt.

Genauer betrachtet wird das Thema der sexuellen Belästigung schlussendlich aber nur in den letzten zehn Minuten der 45-minütigen Vorlesung aufgegriffen. Svea Lehmann wird dabei durch Ursina Anderegg, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gesamtuniversitären Abteilung für Chancengleichheit, verstärkt. Was vor allem aus diesen zehn Minuten hervorgeht: Sämtliche Spitäler und Universitäten unterstehen einer Pflicht, ihre Angestellten zu schützen. Dies kann unter anderem durch präventive Massnahmen und Informationen sowie die Erstellung von Anlaufstellen erfolgen. Konkret besteht für die gesamte Institution eine Handlungspflicht, die sich auch über ihre sämtlichen Mitarbeitenden erstreckt. Egal ob etwas bei einer offiziellen Anlaufstelle gemeldet wird, oder einem*einer Professor*in des Vertrauens erzählt wird. «Grundsätzlich sind auch alle Führungspersonen und Dozierenden in einer Handlungspflicht – wenn ihnen etwas gemeldet wird, müssen sie aktiv werden», so Anderegg. «Aktiv» heisse in diesem Fall, entsprechende Meldestellen miteinzubeziehen und über die Universität nächste Schritte zu erwägen, stets in Rücksprache mit und mit dem Einverständnis der betroffenen Person.

Die Einführung dieses Kurzabrisses in einer Vorlesung wird von vielen Studierenden dankbar angenommen und es wird begrüsst, dass das Thema im Kurrikulum Platz findet. Zugleich fühlt es sich aber auch so an, als ob dem Thema nicht ausreichend Platz eingeräumt würde und das Ganze eher einer «Alibiübung» gleichkommt. Die beiden Referentinnen widmen sich ohne Zweifel passioniert der Thematik, aber die Schaffung eines Raumes durch die medizinische Fakultät für solche Alltagsrelevanten und hochsensiblen Themen fällt – wie auch bei Themen wie Umgang mit Tod, Umgang mit der eigenen mentalen Gesundheit oder einer gesunden Work-Life-Balance – aus studentischer Perspektive, eher spärlich aus.

Als Praktikant*in einer Person in Leitungsposition entgegenzutreten erfordert enorm viel Mut.

Die Mahnung zur Unterlassung von Falschmeldungen und zur klaren Abgrenzung in der Situation erscheinen unsensibel und deplatziert in diesem Sensibilisierungsblock. Darüber hinaus enthielten die Antwort-Mails der universitären Stellen dieselbe Ermahnung, nachdem Vorfälle gemeldet wurden.

Die Angst, selbst etwas gemacht zu haben, das den Übergriff provoziert oder zumindest nicht verhindert hat, ist oft sowieso schon gross. Von aussen erneut erinnert zu werden, dass man sich abgrenzen sollte, kann diese Unsicherheiten verstärken. Dazu kommt, dass diese Abgrenzung in realen Situationen nicht immer ganz so einfach ist: Als Praktikant*in einer Person in Leitungsposition entgegenzutreten erfordert enorm viel Mut und kann auch in weiteren negativen Auswirkungen für die Studierenden resultieren.

Auf der Website des medizinischen Dekanats finden sich gleich sieben Personen, denen man solche Vorfälle potenziell melden kann. Sie kommen aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. aus der Dekanatsleitung, der Innerfakultären Kommission für Gleichstellung oder aus der Praktikakoordination, darunter sind sowohl Dozierende als auch Studierende. Eine solche Diversität war für die Gleichstellungskommission wichtig: «Jede Person soll möglichst persönlich eine Ansprechperson aussuchen können, damit es leichter fällt. Es muss unbedingt gut zugängliche Anlaufstellen geben, die transparent für alle sind», sagt Svea Lehmann.

Seit dem 11. April dieses Jahres sind neu PDF-Dokumente mit den Algorithmen aufgeschaltet, mit denen Studierende die exakten Abläufe auch bereits vor einer Meldung ganz genau nachvollziehen können. Dies mag zwar eine gute Lösung für die Universität sein, doch in den externen Spitälern bleiben die Praktikant*innen den Strukturen und Abläufen der externen Meldestellen unterstellt. Ein PDF-Dokument mit E-Mail-Adressen und Namen allein schafft dort noch keine Klarheit.

(Illustration: Lisa Linder)

Wer ist zuständig?

Damit das Problem richtig angegangen werden kann, ist die systematische Erfassung der Fälle von sexueller Belästigung und Missbrauch zentral. Im Rahmen der allmonatlichen Onlineevaluationen werden den Studierenden dabei Fragen gestellt wie: Haben Sie sich in Ihrem Blockpraktikum in irgendeiner Weise sexuell belästigt gefühlt? Oder: Kennen Sie das Vorgehen im Falle einer sexuellen Belästigung in den Blockpraktika?

Inwieweit die resultierenden Daten anonymisiert werden und ob die Informationen mit den restlichen Antworten des vorhergehenden Fragebogens ausgewertet werden, ist unklar. Oftmals gibt es pro Krankenhaus pro Monat und Fach lediglich ein bis zwei, bis maximal zehn Studierende, die dort ein Praktikum absolvieren. Eine gemeinsame Auswertung im Rahmen des Fragebogens würde folglich eine Rückverfolgung der Einzelpersonen leicht ermöglichen.

Das Dekanat ist allerdings soweit zufrieden mit der Neueinführung: «Aktuell ist unser Angebot gut und die Kontrollinstrumente sind intakt. Die Fallzahlen sind uns nun jeweils bekannt», so Peter Frey, Leiter des Studiendekanats der medizinischen Fakultät. Ob die anonymisierten Umfragen tatsächlich das adäquate Mittel der Wahl zu Erfassung der Fälle darstellen, bleibt dahingestellt: Privat vertrauen sich Studierende gegenseitig immer wieder an, dass sie Fälle eindeutiger sexueller Belästigung dennoch nicht im Umfragesystem gemeldet haben, geschweige denn in den Kliniken.

Auf Anfrage seien im vergangenen Jahr 2021, dem ersten Jahr der Erhebungen, vier Fälle in rund 1’800 Praktika im Feedbackbogen gemeldet worden. Davon sei kein Einziger dem Dekanat direkt gemeldet worden und zwei betroffene Studierende gaben an, die Vorkommnisse direkt mit den Spitälern geklärt zu haben, so Frey. Die anderen zwei wurden – soweit die Umfrage vermuten lässt – nie geklärt oder rückverfolgt.

Privat vertrauen sich Studierende gegenseitig immer wieder an, dass sie Fälle eindeutiger sexueller Belästigung nicht im Umfragesystem gemeldet haben.

Was dabei leicht vergessen wird: Hinter diesen Zahlen stecken Einzelschicksale und die Realität funktioniert nicht immer exakt so, wie die Algorithmen. Dazu kommen noch die Vielen, die ihre Vorfälle nicht melden können oder auch nicht melden wollen.

Auf Anfrage an das Inselspital bezüglich ihrem Prozedere erhalten wir folgende Antwort: «Für die Beratung von Studierenden der Medizin ohne Anstellung im Inselspital ist die Beratungsstelle der Berner Hochschule als externe Anlaufstelle definiert. An diese Stelle würden wir Studierende verweisen, sollten sie sich bei uns melden.» Die Anlaufstellen des Inselspitals erkennen also keine Zuständigkeit für Studierende ihrerseits. Darauf angesprochen meint Peter Frey, dass durchaus noch Redebedarf herrsche, aber dass bisher weder gemeinsamen Gespräche mit dem Inselspital geführt wurden noch in Zukunft vorgesehen seien. Wie dies in anderen Spitälern aussieht, bleibt unklar und die Kommissionen der Universität haben keine Möglichkeiten, Vorschriften zu definieren.

Die zusätzliche Meldung beim Dekanat soll lediglich ein gewisses «Kontroll-Tool» darstellen, um problematische Spitäler erfassen und von den Praktikumsplätzen entfernen zu können. Es sei aber jeweils abhängig von den Fachbereichen, ob Alternativspitäler vorhanden sind. Die Fakultät ist nicht am längeren Hebel. Die Universität mag zwar die Spitäler für die Aufnahme von Studierenden bezahlen und langfristig werden die Spitäler um gut-ausgebildeten Nachwuchs froh sein. Kurzfristig ist es aber die Universität, welche Zugeständnisse machen muss, um ausreichend Spitäler mobilisieren zu können.

Es bleibt fraglich, ob überhaupt die Möglichkeit besteht, Kliniken auszuschliessen und dennoch ausreichend Praktikumsplätze in bestimmten Fachgebieten anbieten zu können.

Einige Wochen nach unserem ersten Austausch lieferte das Inselspital noch ein weiteres Statement über ihre Rechtsabteilung nach: Studierende dürfen sich doch bei den Meldestellen des Inselspitals melden, dennoch empfehle das Spital, Fälle zunächst der medizinischen Fakultät zu melden. Dieses Beispiel zeigt auf, dass entscheidende Player – in diesem Falle die Personen, welche die Beratungsstelle führen – auch auf ihre Zuständigkeitsbereiche sensibilisiert sein müssen, um ein funktionierendes System zu erschaffen.

(Illustration: Lisa Linder)

Luft nach oben

Obwohl es noch viel zu verbessern gilt, ist zumindest der zunehmend geführte Diskurs eine willkommene Entwicklung. Dem Thema kommt mehr Aufmerksamkeit zu, die Sensibilisierung findet statt – Schritt für Schritt. Und tatsächlich wurden in diesem Jahr bereits in der ersten Hälfte zehn Fälle in rund 1’200 Praktika gemeldet. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor einem Jahr in einer deutlich tieferen Anzahl Praktika. Diese Entwicklungen sieht auch Ursina Anderegg: «Ich denke das hängt damit zusammen, dass sexuelle Belästigungen auch gesamtgesellschaftlich ein Thema sind. Das heisst auch, dass sich unsere Institutionen wieder mehr mit diesem Thema beschäftigen mussten und Massnahmen ergriffen wurden.»

Die Anlaufstellen und die Konzepte der Universität existieren schon lange, es sei jedoch in den letzten Jahren vermehrt aufgefallen, wie wenig diese effektiv genutzt werden. Das heisst aber nicht, dass keine Vorfälle passieren würden. «Es ist unwahrscheinlich, dass an der gesamten Universität Bern nur so wenig Fälle pro Jahr passieren wie gemeldet werden», meint Ursina Anderegg dazu. Das werfe die Frage auf: Können Studierende diese Probleme direkt in den Situationen lösen fehlt ihnen die Unterstützung oder wissen sie nicht, wohin sie sich wenden können? «Neben konkreten Angeboten braucht es auch einen Kulturwandel», so Ursina Anderegg weiter.

Die Fakultät ist nicht am längeren Hebel.

Übergriffiges Verhalten wird je nach Rangordnung praktisch ohne grosse soziale Gegenwehr toleriert oder zumindest wird nichts unternommen, um aktiv gegen dieses vorzugehen. Hier könnte man ansetzen. Zum anderen wäre da noch die Prävention: Der Thematik wird zwar bereits im Studium Aufmerksamkeit gewidmet, jedoch fehlt es oft an Ressourcen. Trotzdem zeigen sich die beiden Frauen der Gleichstellungskommission optimistisch: «Klar wünscht man sich immer, dass sich alles viel schneller verändern würde. Aber ich habe das Gefühl, dass wir in eine gute Richtung steuern», meint Lehmann.

Die vermehrte Sichtbarkeit und der offenere Diskurs über sexuelle Belästigungen in den Praktika schenkt Hoffnung, wirft aber dennoch die Frage auf, wieso wir nicht noch viel mehr investieren, damit solche Vorfälle idealerweise gar nicht erst passieren und vor allem nicht anschliessend von System und Betriebskultur toleriert werden. Die Luft nach oben, für die Gesellschaft als Ganzes, bleibt.