Die Schweiz verliert sich. Eine Polemik

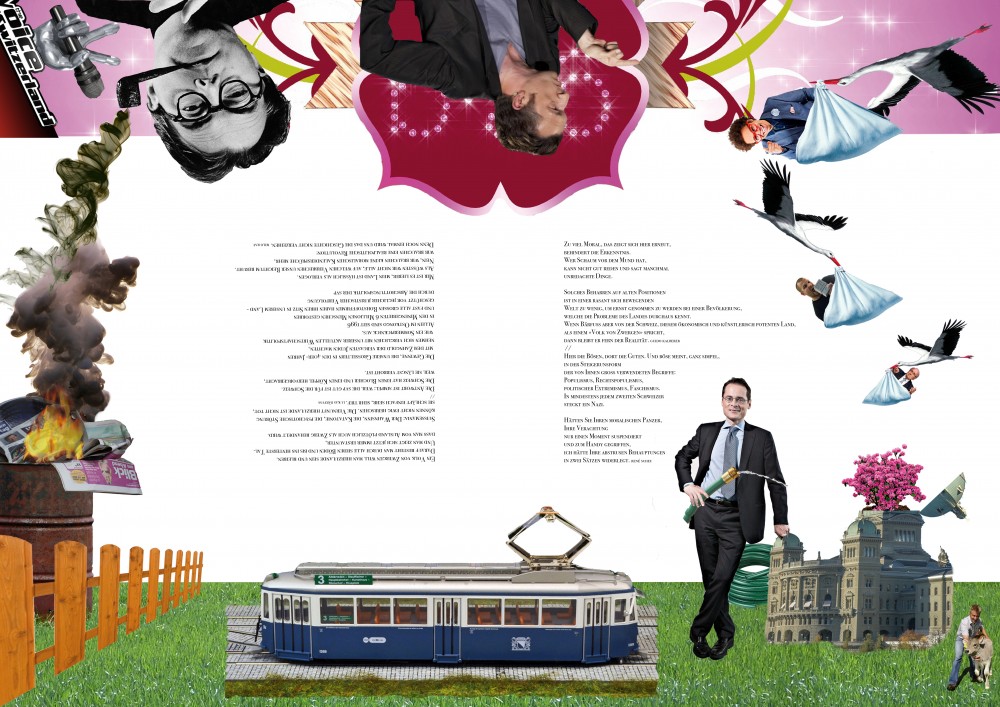

Die Schweiz verliert sich. Collage: Sam von Dach

Nach den Wahlen ist vor einer vierjährigen Leidenszeit: Weshalb die Schweiz auf dem direkten Weg ist, ihre Identität zu verlieren. Und wie dies verhindert werden könnte. Ein Gastbeitrag.

Angst. Vor allem Angst. Keine Emotion beschreibt den Zeitgeist der Schweiz im Jahre 2015 treffender. Angst vor Ausländern, Angst vor Europa, der Welt und dem eigenen wirtschaftlichen Abstieg – und, am bedenklichsten: Angst vor Kritik.

Die Schweiz befindet sich in einer Schockstarre. Knapp ein Drittel aller Wählenden stimmte diesen September für eine Partei, die mit faschistoiden Plakaten Werbung betreibt, die Menschenrechtskonvention infrage stellt und sich als Partei für den «kleinen Mann» versteht, gleichzeitig jedoch, wie einer feudalen Elite dienend, die Interessen ihrer finanzstarken Spender sowie einer kleinen Konsorte raffgieriger, multinationaler Unternehmen schützt.

Doch wo bleibt der Aufschrei? Die Empörung? Gerade ein einziger Schweizer Schriftsteller wagte sich im Vorfeld der Parlamentswahlen, eine intellektuelle Debatte loszutreten über den Zustand des Landes. Was nach Lukas Bärfuss’ Beitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung jedoch geschah, ist ein Armutszeugnis für die intellektuelle Kultur der Schweiz. Anstelle einer offenen Diskussion folgte, was hierzulande meist folgt auf Kritik, gerade wenn sie in einem Qualitätsmedium jenseits der Grenze veröffentlicht wird: Ablehnung. Unfair sei die Kritik, sie treffe nicht zu. Ja, eine grosse Zahl der hiesigen Denker schien die Kritik in ihrem patriotischen Empfinden zu stören, der Angriff traf sie persönlich.

Weshalb denn eigentlich? Wäre es nicht an der Zeit, nach solch einem Wahlherbst darüber zu diskutieren, wie ein derartig niederschmetterndes Ergebnis zustande kommen konnte – und wie die Zukunft dieses Landes aussehen soll?

Fakt ist: Die Schweiz ist krank. Gesellschaftlich krank. Vergiftet mit Neid, einer chronischen Angststörung verfallen und in ein intellektuelles Koma versenkt. Bleibt die Frage, weshalb dies so ist. Und wie dem begegnet werden könnte.

Die Grenze im Kopf

Die Suche nach den Ursachen der Maladie Suisse führt unweigerlich zu den Grenzen der Schweiz. Und zwar nicht zu den so oft diskutierten Aussengrenzen, sondern den innersten, den Gemeindegrenzen. Schon lange stimmen diese nicht mehr mit der Realität überein. Wurden sie einst gezogen in einem Zeitalter der räumlichen und sozialen Immobilität und der da-raus erforderlichen Selbstverwaltung, haben sie sich längst zu einem überholten Mythos entwickelt. Heute verlassen laut Bundesamt für Statistik rund siebzig Prozent der Erwerbstätigen täglich ihre Wohngemeinde, um zur Arbeit zu gelangen; dank gut ausgebautem ÖV ist die Schweiz bis in die hintersten Bergtäler vernetzt.

«Es würde sich sogar anbieten, die Kantone neu zu planen und beispielsweise einen Kanton Mittelland zu etablieren.»

Dies führt zu einer paradoxen Situation: Einerseits werden Grenzen täglich überschritten und somit eigentlich obsolet, andererseits führt aber genau der Kontrast zwischen der vertrauten Wohngemeinde und dem ausserhalb erlebten, urbanen Lebensalltag zu einer ideologischen Abwehrreaktion. Stadt gegen Land. Die Stadt wird zu einem Symbol für eine Welt, die jegliche Ordnung verloren hat, einer Hure Babylon, die das einfache, unschuldige Volk vergiftet – und das vertraute Zuhause, einem Réduit gleich, zum Ort des Rückzugs, einer künstlich betonten Idylle, vor der die schädlichen Einflüsse der globalisierten Welt ferngehalten werden. Dass konservative Parteien deshalb gerade auf dem Land einen derartigen Zulauf erfahren und die Schweiz politisch insgesamt in rechte Gefilde abdriftet, erstaunt nicht. Vielmehr erstaunt, wie wenig über die Konsequenzen dieser Entwicklung diskutiert wird.

Was ist die Schweiz?

Mit dem gedanklichen Rückzug in die eigenen Gemeindegrenzen steht nichts anderes als die Grundidee der Schweiz auf dem Spiel. Als Zusammenschluss von Landesteilen mit vier verschiedenen Sprachen und Identitäten ist die Schweiz seit ihrer Gründung eine Zweckgemeinschaft, die nur funktioniert, wenn Vielfalt und Toleranz gegenüber andern Kulturen gelebt wird. Gerade deswegen erarbeitete sich die Schweiz auch auf internationalem Parkett eine wichtige Rolle. Mit diplomatischer Vermittlung in verschiedensten Krisen und als Sitz des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes sowie des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen hat sie sich international einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Man denke etwa daran, dass es der damalige Schweizer Bundespräsident Kurt Furgler war, der die beiden Antipoden Reagan und Gorba-tschow im November 1985 in Genf zum Gipfeltreffen der Supermächte USA und Sowjet-union empfing. Das erste Treffen seit sieben Jahren – und ein wegweisender Schritt hin zum Ende des Kalten Kriegs.

«Gratis ist die Devise der Zeit»

Zwar hält die Schweiz diese Tradition auch heute noch hoch, etwa mit den diesjährigen Gesprächen zwischen den 5+1-Mächten und Iran in Lausanne. Doch ist die Stossrichtung aus der konservativen Ecke mit der neuen gedanklichen Kleinräumigkeit eine wesentlich andere. Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative, der konsequenten Ablehnungshaltung gegenüber dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strasbourg und fehlendem Kooperationswillen bei internationalen Angelegenheiten sorgt die Schweiz zunehmend für Irritation und Unverständnis im Ausland. Ein Land, das sich als Partner in weltpolitischen Fragen empfiehlt, präsentiert sich anders.

Die Abkehr von der Weltpolitik scheint besonders bedenklich, wenn man beachtet, wie vernetzt und abhängig die Schweizer Wirtschaft schon heute vom Ausland ist. Ein Festhalten an der Vorstellung einer idyllischen, autarken Insel, wie sie die neue Schweizer Kleinräumigkeit vorsieht, bewahrt deswegen nicht etwa ein Schweizer Erfolgsmodell – vielmehr zerstört es genau die Pfeiler, auf welchen dieses steht.

Die kulturelle Gleichschaltung

Das Schweizer Gärtchendenken produziert nicht nur die diffuse Angst vor dem Ausland, sondern ermöglicht eine noch viel gravierendere: Die Angst vor Kritik. Gefördert wird diese nicht unwesentlich von der hiesigen Medienlandschaft.

Während in Deutschland aktuelle Debatten wie die Flüchtlingsthematik, die Ursachen und Auswirkungen des Terrorismus oder die neue Rolle Deutschlands als europäischer Hegemon immer noch in einer gewissen Vielfalt an Qualitätsmedien umfassend geführt werden, fehlt der Raum für solche selbstkritischen Diskussionen hierzulande zunehmend. Verfügte die Schweiz ehemals über eine Vielfalt unabhängiger Medien, änderte sich dies dank Gesundschrumpfung der Redaktionen und dem Einkaufsmarathon von Ringier und Tamedia auf eine Auswahl an Zeitungen mit identischem Rumpfteil. Diversität besteht nur noch in den Regionalteilen. Dort liest man dann, dass in Konolfingen wieder eine Kuh vom Zug überfahren wurde, in Liestal ein Auto in eine Mauer fuhr oder dass im Seeland der erste Storch gesichtet wurde.

«Diversität besteht nur noch in den Regionalteilen. Dort liest man, dass in Konolfingen wieder eine Kuh vom Zug überfahren wurde.»

Komplexe wirtschaftliche, politische und zeitgeschichtliche Zusammenhänge rechnen sich journalistisch schlicht nicht mehr. Gratis ist die Devise der Zeit. Pendlerzeitungen boomen und der Boulevard frisst sich sogar ins gebührenfinanzierte Staatsfernsehen, wo Marc Sway bei Glanz und Gloria seinen neuen Haarschnitt vorstellen darf, beim grössten Schweizer Talent ein Kind mit Zahnspange feiert und dann sicher irgendwann, am Ende der Verwertungskette, noch einen Swiss Music Award gewinnt.

Die mediale Ausblendung von komplexen Zusammenhängen und anspruchsvoller Hochkultur führt nicht nur politisch, sondern auch kulturell zu einem Sumpf aus biederer Mittelmässigkeit, aus der niemand auszuscheren traut. Filmisch schlägt sich dies in folkloristischen Heimatfilmen nieder, musikalisch flutet SRF3 das Land mit dem immergleichen Einheitsbrei bestehend aus Bastian Baker, Stress und Pegasus und in der Migroszeitung feiert sich Bänz Friedli als Hausmann.

Radikalität? Kritik? In diesem Verwertungskreislauf nicht vorgesehen. Schmerzhaft, wenn man sich daran erinnert, dass die Schweiz auch mal das Land von Dürrenmatt oder Frisch war. Und eigentlich immer noch sein sollte.

«Sumpf aus biederer Mittelmässigkeit»

Eine andere Schweiz

Geschieht nichts Aussergewöhnliches, wird die Schweiz dank dem neuen Parlament den Kurs der Selbstzerstörung über die nächsten vier Jahre fortfahren. Es sind aber auch vier Jahre, in denen über eine andere Schweiz nachgedacht werden kann. Und sollte. Alternativen liegen eigentlich auf der Hand.

Die kulturelle Kleinräumigkeit könnte etwa durchbrochen werden, würde man die Gemeindegrenzen der heutigen Lebens- und Arbeitsrealität anpassen: Gemeinden und Stadträume fusionieren, grös-ser denken. Es würde sich sogar anbieten, die Kantone neu zu planen und beispielsweise einen Kanton Mittelland zu etablieren. So könnte das Mittelland zu dem werden, was es eigentlich schon lange ist: eine einzige, zusammenhängende Stadt von Bern bis Zürich. Die Folge wäre eine solidarischere Schweiz, die dringende Probleme gemeinsam löst und sich kulturell aus dem kleinräumigen Mief befreit. Die Angst würde der Möglichkeit einer Vision weichen.

Geschehen wird all dies natürlich nie. Zu ergiebig ist die Angst für Medien und Politik. So werden deshalb wohl auch in Zukunft die Ausländer Schuld sein an der Zersiedelung, dem Pendlerverkehr und verschwindenden Arbeitsplätzen. So werden wir uns mit bestimmter Sicherheit auch in zehn Jahren keine Kritik aus dem Ausland gefallen lassen und dem Rapper Stress (bis dahin wohl Schlagerstar im Duett mit Francine Jordi) zum Titel des Schweizers des Jahres gratulieren. Aber den Raum für Diskussionen, Kritik und Visionen darf sich die Schweizer Öffentlichkeit nicht nehmen lassen. Sonst zerfällt die Schweiz vollends.